Das wöchentliche Treffen unseres Lesezirkels (KILLL) zum Thema künstliche Intelligenz als „Lessons learned“ unseres abgeblasenen KI-Komplotts (KIK).

„Lessons learned?“ fragt Leo verwirrt? „Wird das eine Englischstunde?“

„Nein, sie versucht nur zu umschreiben, dass sie aus unserem KI-Komplott-Desaster nichts gelernt hat“ erklärt Löwi obergescheit wie immer.

Ich werfe ihm einen verärgerten Blick zu und schweige erst einmal. Eingeschnappt sein und nichts reden konnte ich schon als Kind ausgezeichnet. Die väterlichen Gene.

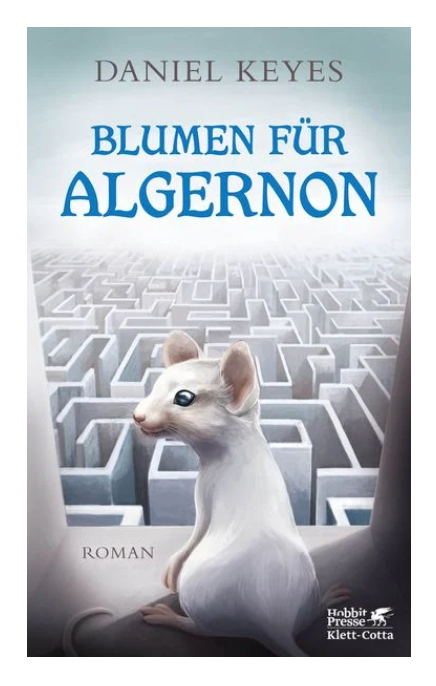

So sitzen wir nun im Kreis um das Buch, genau genommen den e-Reader und starren stumm auf das Titelbild des Romans „Blumen für Algernon„.

„Tja, keine leichte Kost“ versuche ich die Diskussion schließlich doch in Gang zu setzen, aber meine beiden Co-Autoren nicken nur stumm.

Also rede ich weiter. Auch eine Angewohnheit seit Kindheitstagen: unangenehme Stille mit Worten füllen.

„Ich fasse einmal zusammen, was ich von der Geschichte mitgenommen habe.

Die Versuchsmaus Algernon und Charly, ein geistig zurückgebliebener Mann, werden einer Behandlung unterzogen, um ihre Intelligenz zu steigern. Das Experiment verläuft höchst erfolgreich. Charly erlernt 20 Sprachen, vertieft sich in hochwissenschaftliche Überlegungen und beschämt mit seinem umfangreichen Wissen bald jene, welche die Methode dieses künstlich angeregten Intelligenzschubes erdacht haben.

Keynes schildert jedoch abseits von diesem kometenhaften Aufstieg des einfachen Hilfsarbeiters zum Genie zunächst das Verhältnis zwischen den beiden Probanden – Mensch und Tier.

Charly, der schon vor der Operation sehr ehrgeizig, aber wenig erfolgreich das Ziel verfolgt hatte, Lesen und Schreiben zu erlernen, betrachtet Algernon, die bereits vor ihm superschlau gewordene Maus, als Konkurrenz.

Es dauert einige Zeit bis der Wettkampf Mann gegen Maus zugunsten des Mannes ausgeht und Charly beginnt, Algernon zu mögen.

Das ganze Buch hindurch werden darüber hinaus so schwierige Themen wie die Ausgrenzung von Menschen, die nicht den Erwartungen ihrer Umgebung entsprechen, das Wegsperren aus der Gesellschaft, sogar aus der eigenen Familie äußerst bildlich behandelt.

Auch das Leiden unter falschen Freunden sowie unter den erfolgshungrigen Wissenschaftlern wird aufgezeigt.

Vor allem aber die moralischen Implikationen des Strebens nach messbarer Verwirklichung von stetiger Verbesserung treten klar zutage:

Etwas zu tun, weil man es kann, heißt nicht unbedingt dass man es auch tun sollte.

Bleibt ein Mensch derselbe, wenn er verändert wird, wenn er beginnt zu begreifen, was vorher im Dunkeln lag? Wie verändern sich seine Ansprüche und welche Reaktionen löst es in seinen Mitmenschen aus?

Und wie viel Energie hat ein Lebewesen überhaupt zur Verfügung, um das Beste aus sich heraus zu holen? Gibt es unerschöpfliche Reserven oder ist es eine versiegende Quelle?

Existenzielle Fragen.

Charly und Algernon verbindet ein gemeinsames Schicksal. Für die Wissenschaftler bleiben die zwei nur Versuchskaninchen, als wären sie erst im Labor geschaffen worden. Eine Existenz als Individuum vor dem Experiment wird ihnen schlichtweg abgesprochen, eine adäquate Wertschätzung nach Abschluss des Experiments verweigert.

Die Gelehrten als göttliche Schöpfer.

Der Roman ist voller berührender Momente – wenn Charly bewusst wird, was der Unterschied zwischen „mit jemanden lachen“ und „über jemanden lachen“ ist, wenn Charly seine eigene Vergangenheit aus dem Blickwinkel eines Außenstehenden nochmals erlebt und trotzdem zur Vergebung finden kann.

Aber der Schluss ….“

Ich halte inne. Leo und Löwi haben nur schweigend zugehört und nun wischen sie verstohlen Tränen aus den Augen.

„Ja, den Schluss muss man selbst gelesen haben (und am besten alles davor, um ihn in seiner Tragweite zu verstehen).

Der Ausgang der Geschichte war lange Zeit der Grund dafür, dass Daniel Keyes keinen Verlag fand, der den Roman so drucken wollte, wie er ihn geschrieben hatte. Zum Glück beharrte er auf seiner Fassung, denn gerade mit diesem Ende beschäftigt das Schicksal von Charly und Algernon die Leser noch lange nachdem sie das Buch aus der Hand gelegt haben.“

—***—

Das Buch wurde 2000 auch neu verfilmt

Hinterlasse einen Kommentar